Von Farchant nach Peio auf dem L1

– 250 Kilometer in 16 Tagen –

Da der Corona-Virus uns die Reise zu weit entfernten Sehnsuchtsorten verwehrt, haben auch wir uns auf den Weg gemacht die Schönheit zu erkunden, die direkt vor unserer Haustür zu finden ist. Komm und begleitet uns auf eine abenteuerliche Gletscherüberquerung und einer Reise zu uns selbst!

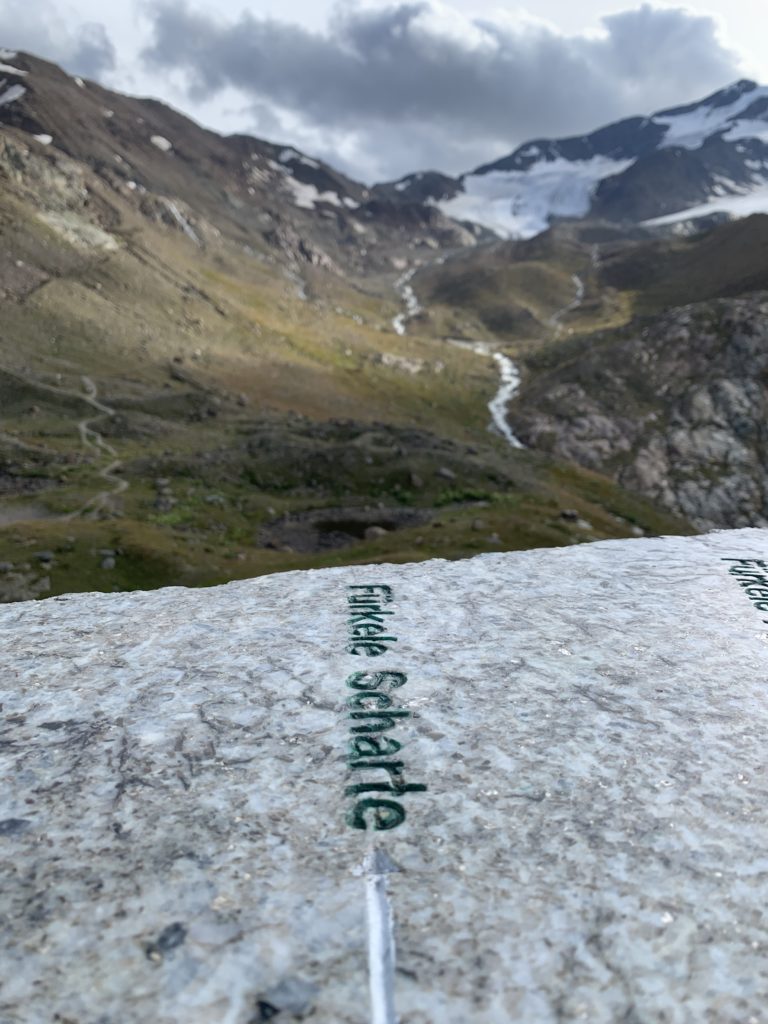

Das Eis knatschte und knackte unter unseren Wanderstiefeln. Das kaum überhörbare Geräusch brechenden Eises und abrutschenden Schlamms wirkte um einiges bedrohlicher, wenn man es nicht aus Fernsehlautsprechern, sondern im echten Leben wahrnimmt. Schon an manchen Stellen zuvor hatten uns die Berge und ihre verhängnisvoll schönen Abhänge großen Respekt eingeflösst, aber an dieser Stelle ist es zum ersten Mal wirklich Angst, die den Wunsch zum Umkehren in unseren Köpfen wachsen lässt. Wir hatten uns am Morgen zusätzlich noch auf der Hütte erkundigt, ob eine Gletscherüberquerung zur Fürkelescharte ohne Eispickel und Sicherungsseile eine gute Idee wäre und die Dame, die uns bediente meinte nur, dass es machbar wäre und zur Not könnten wir ja immer noch umkehren. Auch eine Recherche im Internet hatte mich mehrfach in der Annahme bestätigt, dass eine Querung problemlos möglich sei.

Doch die schweren Regenfälle der vergangenen Tage mussten eine Schlammlawine ausgelöst haben, denn bis zu den Knöcheln sanken wir nun in frischem Schlamm ein, auch die Route, die das Navigationsgerät uns empfahl, war einfach nicht mehr zu finden. Den blanken Gletscher immer in unseren Rücken setzen wir unsere Schritte besonders bedacht, rein optisch und auch laut dem Navigationsgerät lag kein weiter Weg vor uns und so blieben wir optimistisch. Bis zu dem Punkt, als sich vor Kevin, der vorausging, eine tiefe Gletscherspalte im Eis auftat: „Das wars, wir gehen zurück!”, sagt er und macht auf dem Fuße kehrt. Mir war klar, dass er Recht hatte mit seiner Entscheidung, aber etwas von dem Kampfgeist in mir wollte sich nicht eingestehen, dass wir ausgerechnet an dieser letzten Etappe scheitern sollten. Der Weg bergab war um einiges schlimmer als das Aufsteigen auf dem matschigen, eisigen Untergrund, ständig rutschen wir weg, das Herz schlägt bis zum Hals und die Nerven liegen blank.

Unerwartete Hilfe…

Wir hatten mit der letzten Etappe gerade innerlich abgeschlossen, da kam uns eine Gruppe aus drei jungen Frauen entgegen, die den Gletscher zwar auch sichtlich genervt, aber energisch und bestimmt angingen. In weiserer Voraussicht waren die Frauen zumindest mit Grödeln ausgestattet, die das Umgehen der Gletscherspalte möglich machten und die sie gerne mit uns teilten. Nur mit ihrer Hilfe schafften wir den beschwerlichen Aufstieg und gerne hätten wir ihnen die Hilfe mit einer kalten Erfrischung in der nächsten Hütte gedankt, aber obwohl wir auf dem Abstieg immer wieder Rast machten und auf die Frauen warteten, die auf der Scharte eine Pause eingelegt hatten, sahen wir sie nicht mehr wieder. Ich wünschte sie wüssten, wie sehr sie damals unseren Tag gerettet haben.

In Erinnerung blieb mir besonders ein einzelner Kolkrabe, der auf dem höchsten Punkt über der Scharte auf einem Felsen saß und durchgehend in die Stille der Berge rief, kein Laute drangen an unsere Ohren außer die seinen. Mit dem Schrecken in den Gliedern und dem Blut voll Adrenalin erschien er mir zu diesem Zeitpunkt als der “Galgenvogel”, als der er im Mittelalter verschrien war; ein Zeichen, dass wir dem Tod hier gerade noch einmal von der Schippe gesprungen waren. Erst später las ich, dass Rabenvögel häufig in Märchen erscheinen und verirrten Wanderern den richtigen Weg weisen und ihnen Tipps mit auf den Weg geben. Eine deutlich schönere Allegorie für diese wundersame Begegnung in der Natur.

…auf ausgetretenen Pfaden

Ein abenteuerliches Erlebnis wie dieses bleibt nach einer solchen Wanderung natürlich am deutlichsten im Kopf erhalten. Die meisten Tage waren bei weitem nicht so furchteinflößend wie unsere Gletscherüberquerung, aber im Durchschnitt waren sie alle nicht weniger nervenzehrend. Das fing schon an mit der Planung, die sich durch den Einfluss von Corona schon völlig anders entwickelte, als wir es uns ursprünglich erhofft hatten. Zum Einen hätten wir wahnsinnig gerne mehr gezeltet, in unseren circa 15 Kilogramm schweren Rucksäcken hatten wir alles für eine autarke Reise verstaut, aber anders als in Skandinavien gilt im Alpenraum nicht das “Jedermannsrecht” und das wilde Zelten ist, -zurecht-, in allen Nationalparks verboten. Zum Anderen musste jede Hütte akribisch vorher rausgesucht und auf den Tag genau gebucht werden, so dass wir am Ende nicht nur die Freiheit einbüßten bei Bedarf länger an einem Ort zu bleiben, sondern im Gegenteil sogar den Druck im Rücken hatten unsere Etappen immer am gebuchten Tag abschließen zu müssen.

Wir steckten also ausgerechnet an den Stellen zurück, die wir an unserer Südostasien-Reise so besonders geschätzt hatten. Aber trotz dem spontanen Vorhaben lief zumindest alles glatt, wir bekamen beinahe in jeder gewünschten Hütte einen Platz und konnten unser Vorhaben fast so durchziehen wie geplant. Die einzigen Hürden, die wir nun noch überwinden mussten waren solche in unseren Köpfen, die uns von Freunden und Familienmitgliedern gesteckt wurden, die uns eine solche Reise nicht zutrauten. “Ihr überschätzt euch”, sagte mir mein Vater noch kurz vor der Abreise, “250 Kilometer sind schon ein langer Weg, aber die vielen Höhenmeter werden am Ende das sein, was euch an eure Grenzen bringt. Schaut erstmal wie weit ihr es überhaupt schafft!” Doch wie schon vor unserer geplanten Weltreise brachten uns solche Aussagen nicht ins straucheln, im Gegenteil scheint es uns eher anzustacheln, wenn man uns Leistungen nicht zutraut. Selbst die mentalen Hürden waren somit schneller bezwungen als gedacht. Doch wie wichtig dieses Durchhaltevermögen und unser Kampfgeist noch für uns werden sollte, das war uns zu dieser Zeit eben nur theoretisch klar.

Unterschätzte Steigungen

“Da sollen wir hoch!? Das ist ja eine Mordssteigung und überall Geröll!” Gerade hatten wir die Quelle der Partnach hinter uns gelassen und suchten nun nach dem weiteren Verlauf des Weges anhand des Kartenmaterials, da entdeckten wir weiter oben andere Wanderer, die uns schon ein gutes Stück voraus waren. Wir schlugen die Hände über dem Kopf zusammen, zehn Kilometer waren wir heute schon gegangen, das Rucksackgewicht auf dem Rücken war noch ungewohnt und die ersten dicken Blasen bahnten sich an den Fersen und an den Zehen an. Aber wir mussten weiter, eine andere Option gab es nicht, da konnten Müdigkeit und Erschöpfung nichts dran ändern. Und so stiegen wir die letzten knapp fünf Kilometer langsam und bedächtig immer weiter nach oben, getränkt von Schweiß und nach Atem ringend, waren wir eine solche körperliche Belastung eben wirklich nicht gewohnt. Wenn einer nicht mehr konnte, dann motivierte der Andere, ans Aufgeben war nie zu denken.

Die ersten Tage waren ohne Frage die Schlimmsten: zunächst einmal musste sich der Körper auf die ungewohnte Belastung einstellen und der war mit Sicherheit der Überzeugung wir hätten völlig den Verstand verloren oder wären auf der Flucht vor etwas Tödlichem. Obwohl meine Schuhe perfekt saßen und mir keine Probleme bereiteten entwickelte ich riesige Blasen an beiden Hacken. Mit guten Blasenpflastern behandelt machten sie allerdings auch keine Probleme mehr, ich bin wohl etwas zu dünnhäutig an den Füßen. Aber mit den Tagen wurden wir leistungsfähiger und konnten ohne Beschwerden weiter gehen, wir hatten uns eher gesorgt, dass es mit zunehmender Dauer der Wanderung schlimmer werden könnte. Doch der menschliche Körper zeichnet sich eben durch seine Anpassungsfähigkeit aus, wir gewöhnten uns an das Leben in Bewegung und der tägliche Marsch wurde immer erträglicher.

Alle Sorgen bleiben daheim…

Unerträglich war mitunter das Verhalten der Menschen auf den Hütten, das in vielen Fällen auch definitiv der Hüttenführung geschuldet war. Man durfte eben doch nicht vergessen, dass wir in einer Zeit unterwegs waren, als eine Pandemie den Alltag der meisten Menschen aushebelte und einige Menschen tragischerweise sogar ihr Leben kostete. Auf den Bergen hatten unsere Mitmenschen entweder erfolgreich verdrängt oder sie wähnten sich sicher unter der Vielzahl fitter Menschen, die vermeintlich nur mit guter Gesundheit entlegene Berggipfel erklimmen können. Nur in Deutschland und Italien war die Maske auf der Hütte noch verpflichtend und wo sie nicht mehr verpflichtend war, da empfand man sie scheinbar auch nicht mehr als nötig.

Wie vergessen schien die Bedrohung, die das Leben im Tal im selben Moment noch lahmlegte, wenn man ohne Abstandsregeln mit anderen Menschen in einer Schlange auf die eine Dusche wartete, die für alle Damen oder Herren auf der Hütte zur Verfügung stand. Personenbegrenzungen in den Waschräumen wurden meistens ignoriert und auch nicht kontrolliert und auf freundliche Hinweise auf Personengrenzen erhielt man bestenfalls schräge Blicke oder schroffe Antworten. Gerade in Österreich, wo die Maskenpflicht gerade abgeschafft worden war, sagte man uns wiederholt, dass wir unsere Masken nicht tragen bräuchten und beäugte uns misstrauisch, wenn wir es dann trotzdem taten.

…denn wir sind hier schon sicher

Sowohl die Bewirtungsräume, als auch die Schlaflager, waren trotz vorheriger Ankündigung hinsichtlich geringerer Belegung zumeist gut gefüllt und dabei so klein, dass man gezwungenermaßen mit Maske schlafen musste, um ein mögliches Ansteckungsrisiko einzudämmen. All diese Kritik mag für den Leser dieses Artikels natürlich paranoid klingen, aber wir wussten, dass wir mit unserem Handeln nicht nur uns selbst, sondern hoffentlich all unsere Liebsten schützen würden, die wir nach unserer Rückkehr ansonsten unnötig gefährdet hätten.

Reisen in Zeiten von Corona ist eben ganz grundsätzlich ein Luxus, mit dem man verantwortlich umgehen muss, da man nur zum eigenen Vergnügen vielen fremden Menschen begegnet, zu denen man daheim niemals Kontakt gehabt hätte. Eine wunderbare Möglichkeit für das Virus sich ungehemmt zu verbreiten fernab der Möglichkeit Infektionsketten nachzuvollziehen. Man sollte immer bedenken, dass Selbstschutz auch Schutz für die Mitmenschen bedeutet und ich denke jeder Mensch hat in seinem Leben eine Menge Angehörige, die er nicht an den Leichtsinn seiner Mitmenschen verlieren möchte.

Umgeben von felsigen Riesen

Wie vergänglich das Leben ist, das zeigt eine Pandemie uns Menschen ganz erbarmungslos auf. Ein ähnliches Gefühl geben einem auch die Berge, denn wer inmitten dieser jahrtausendealten Gesteinsformationen umher gewandelt ist, der bekommt schnell ein Gefühl davon wie klein und unbedeutend man als einzelner Mensch im Weltgeschehen und in der Welt selbst ist. Unzählige Male stiegen wir am Berg über Ameisenstrassen hinweg, deren emsige Individuen ihrem Tagwerk nachgingen ungeachtet dessen, was um sie herum geschah. Unzählige Male standen wir auf Bergkämmen oder im Tal und blickten auf die riesigen Felswände und fühlten uns nicht anders als die Ameisen, winzige Akteure in einer scheinbar endlosen Welt und wie die Ameisen gehen wir so oft ohne innezuhalten unserem Tagwerk nach und rennen auf unser Lebensende zu ohne stehenzubleiben und zu genießen, wie schön die Welt um uns herum ist.

Die schönsten Momente der Reise, wie die Aussicht von den Bergen, die Sichtungen der wilden Tiere, wie Gämsen und Murmeltiere und der zahlreichen farbenfrohen Insekten und unserer erste Gletschererfahrung, die gibt es nicht umsonst, wir haben uns diese Momente mit körperlicher Leistung hart erarbeitet. Aber kostenlos waren all diese Momente dennoch, denn die kostbarsten Momente sind oft versteckt in Erlebnissen in der Natur, in Erfahrungen mit anderen Menschen und Momenten, in denen man über sich selbst hinauswächst. Man darf nur nicht vergessen stehen zu bleiben und diese kleinen Momente auch wahrzunehmen und zu genießen, wenn man nur durch sein Leben durchrennt verpasst man all diese magischen Augenblicke.

Teamwork makes the dream work

“Geschafft, ich kann die Hütte sehen, wir haben es endlich geschafft!!!”, ruft Kevin zu meiner Erleichterung ein Stück weiter vor mir. Mir stehen immer noch die Tränen in den Augen, nicht weil ich mir wehgetan hätte, als ich gerade weggerutscht bin und mich mit meinem Rucksack im Dreck lang gelegt habe, sondern weil die heutige Strecke einfach kein Ende nehmen will. Ich bin genervt, verzweifelt und ,verflucht, ich habe einen wahnsinnigen Hunger. Und all das hier ist meine Schuld, schließlich habe ich blind dem Rat einer Hüttenwirtin vertraut, die mir diese Hütte nahelegte anstelle der ihren, die heute leider ausgebucht war. Das Resultat war ein fünf Kilometer langer Umweg zusätzlich zu unserer zwölf Kilometer langen Tagesetappe, der von der Wegbeschaffenheit schlimmer war, als alles bisher dagewesene: lockeres Geröll, unbefestigte Wege und ein schmaler Klettersteig über einem tiefen Abgrund. Die Nerven liegen blank.

Kevin kommt zurück und nimmt mich in den Arm, wir sind beide erleichtert, denn uns beiden hat die heutige Etappe wirklich alles abverlangt. Er guckt mich an, lächelt und sagt: “Nicht mehr weit, das schaffen wir jetzt auch noch!” Es sind Momente wie diese, in denen ich merke, dass auf dieser Wanderung nicht das Tagesziel und nicht das Ziel der Wanderung mein Ansporn sind diese Wege zu gehen. Es sind die Erfolge, die man miteinander teilt, die Leistungen, die man mit Hilfe eines Partners vollbringt und die Herausforderungen, die man zusammen gemeistert hat, die das Reisen so wundervoll machen. Alleine hätten wir vielleicht aufgegeben an Stellen, an denen wir unsere Grenzen erreichten, aber zusammen haben wir uns nicht nur einen Traum erfüllt, sondern wieder einmal allen gezeigt, was wir alles erreichen können.